Recherches et rédaction

Voir les biens de ce lieu repris à l'inventaire

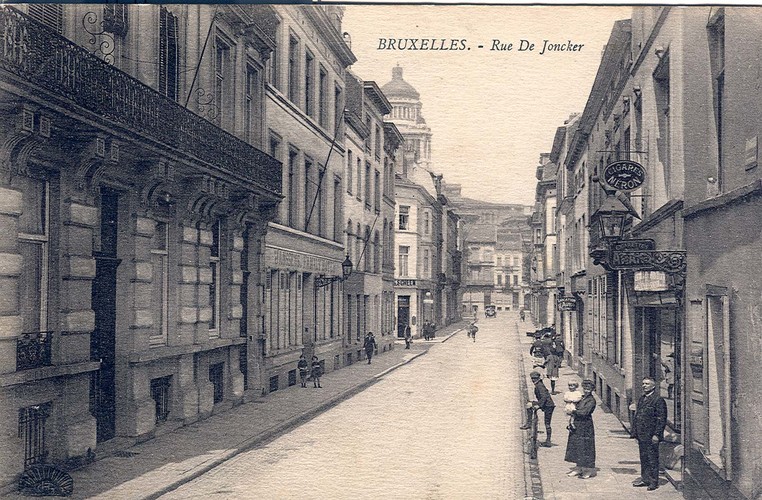

La r. Dejoncker part de l'av. de la Toison d'Or vers le sud-est. Elle est traversée par les r. Jourdan et Jean Stas puis, peu avant de rencontrer la r. Bosquet, elle bifurque vers l'est sur son dernier tronçon et rejoint la ch. de Charleroi.

Elle tient son nom de Jean-Philippe Dejoncker qui, avec le docteur Jean-Baptiste Jourdan, était propriétaire des terrains situés entre l'av. Louise et la r. Bosquet. Ils obtinrent en 1839 l'autorisation du Conseil communal de Saint-Gilles de percer de nouvelles rues à travers leurs biens, dont la r. Dejoncker. Celle-ci se situe dans le quartier Louise, dont le plan d'aménagement fut approuvé par l'AR du 31.08.1840 (voir av. Louise).

Les 1res constructions de la rue, de style néoclassique, apparaissent un an après cet arrêté. De par la proximité de la rue avec l'av. Louise, important pôle commercial, ce bâti a été fortement remanié. La plupart des maisons ont fait place à des immeubles à appartements ou de bureaux de grand gabarit.

Nos ne figurant pas en notice : 2-14, r. Jourdan 9-13 et av. de la Toison d'Or 56-60 : complexe d'immeubles de bureaux, à appartements et de commerce, 1995, arch. Desmet et Whalley, remplaçant, r. Dejoncker, plusieurs maisons néoclassiques : les nos 2, conçu ensemble avec le no 60 av. de la Toison d'Or en 1840, 4 et 6 (1861), 8 et 10 (1849), 12 (1842), 14 (1841) ; 1 à 13 et av. de la Toison d'Or 63-61 : vaste complexe d'immeubles résidentiels et de bureaux, arch. De Smet Whalley, 1990, remplaçant entre autres les Nos 3, arch. Léon Martin, 1891, 5, 7 et 9 de 1841 (selon De Keyser, G., 1996) ; 15 : maison, 1842, bâtie avec les nos 11, 13 act. démolis, rhabillée en 1977 ; 17 et r. Jourdan 25-27 : ensemble de maisons néoclassiques, 1844 (selon De Keyser, G., 1996), le no 17 doté d'un oriel de bois de 1902 ; 18 : maison néoclassique de 1842 (selon De Keyser, G., 1996), exhaussée en 1926 ; 20 : maison néoclassique, r.d.ch. modifié à diverses reprises ; 22 : maison néoclassique, 1855, exhaussée de deux niveaux et percée d'une devanture commerciale en 1928 ; 23 : large maison, 1849, exhaussée d'un étage en 1890 ; 24 : maison néoclassique, 1848 (selon De Keyser, G., 1996), exhaussée en 1887 ; 25 et 29 : voir no 27 ; 26, 28 : maisons jumelles de 1858, le no 26 exhaussé de deux étages en 1944, le no 28 rhabillé et profondément transformé en 1951 ; 30 : maison d'angle, 1956, arch. Joseph Devillers, à l'emplacement d'une maison de 1853 ; 32-40 : long immeuble à appartements derrière sept façades individualisées, pastichant le style néoclassique, bâties dans le cadre du projet urbanistique et commercial « Louise village » (voir r. Jean Stas 2 à 22), 1990, arch. éric Ysebrant de Lendonck et Paul Becker du bureau Assar, remplaçant des maisons néoclassiques: les nos 32 (1885), 34 (1862), 38 (1861), 40 (1857), ainsi que le no 36, un bâtiment de 1908 de style Art nouveau géométrique de l'arch. Paul Hamesse ; 31 à 37 : terrain vague, à l'emplacement de maisons néoclassiques des années 1860-1870, le no 31, occupé à la fin du XIXe s. par l'atelier du peintre-décorateur C. De Witte, est agrandi d'une annexe à front de rue, arch. Jean-Jules Eggericx, 1938 ; 39 : maison néoclassique, 1879, r.d.ch. modifié à diverses reprises ; 42, 44, 46 : vaste immeuble, arch. André et Jean Polak, 1967, à l'emplacement de bâtiments de 1872, 1867 et 1863 (selon De Keyser, G., 1996) ; 45 : petite maison de style Beaux-Arts, arch. Georges Collin, 1930, anc. dépendances de l'hôtel de maître no 23 r. Bosquet ; 54-58 : immeuble, 1935, arch. Paul Dhaeyer ; 60-64 : immeuble, 1960, arch. Paul Dhaeyer.

Sources

Saint-Gilles Ensembles urbanistiques et architecturaux remarquables, ERU ASBL, Bruxelles, 1988, p. 157.

Divers

Collection de Dexia Banque.

Archives des numéros ne figurant pas en notice

ACSG/Urb. 1 : 254 (1935) ; 2-14 : voir av. de la Toison d'Or 56-60 : – (1995) ; 3 : 2807 (1891) ; 4, 6 : 1309 (1861) ; 5 : 879 (1841) ; 7 : 821 (1841) ; 8, 10 : 3564 (1849) ; 9 : 1841 ; 11, 13, 15 : 1131 (1842) ; 12 : 1132 (1842) ; 14 : 878 (1841) ; 15 : 92 (1977) ; 17 : 3497 (1893), 274 (1902) ; 18 : 321 (1926) ; 22 : 151 (1855), 506 (1928) ; 23 : 3643 (1849), 2015 (1890) ; 24 : 1774 (1887) ; 26-28 : 304 (1858) ; 26 : 1944 ; 28 : 155 (1951) ; 30 : 5258 (1853), 181 (1956) ; 31 : 299 (1938) ; 32-40 : 124 (1989-1990) ; 32 : 786 (1885) ; 34 : 1841 (1862) ; 36 : 28 (1908) ; 39 : 6078 (1879) ; 40 : 76 (1857) ; 43-45 : 180 (1930) 46, 104 (1967) ; 54-56-58 : 198 (1935) ; 60-62- 64 : 126 (1960).

MRBC/AATL : 1 à 13 : 271/AB/ 73504 (1989).