Recherches et rédaction

2007-2009

Voir les biens de ce lieu repris à l'inventaire

La rue relie la chaussée d'Ixelles à la place Stéphanie, en croisant la rue Keyenveld. La rue des Drapiers y aboutit.

Le tronçon légèrement coudé entre la chaussée et la rue Keyenveld est déjà mentionné sur le Plan van Brussel, Hoofdstadt van Brabant de 1729 (anonyme). Ce chemin menait à la maison de campagne d'un certain Moriau (de Wauthier, 1821) et se dénommait alors rue du Champ des Cailloux (de Bouge, 1816). Par la suite, il est probablement dénommé rue de la Pomme ou rue des Pommes. À la naissance de Léopold II en 1835, la rue est renommée, suivant le premier titre du prince, en rue du Duc de Brabant, puis en 1848 selon son deuxième titre, devenant ainsi la rue du Prince Royal (Hainaut, M., Bovy, Ph., p. 18).

La rue est prolongée vers la future avenue Louise suivant l'arrêté royal du 28.05.1846. Sa première partie est rectifiée et élargie selon l'arrêté royal du 26.04.1861.

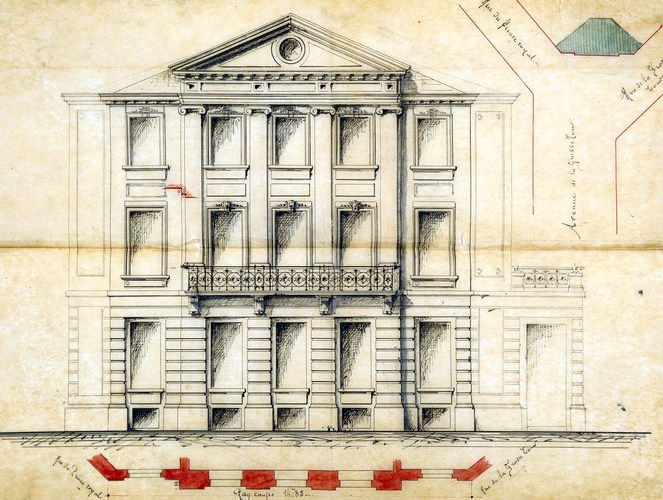

La rue est à l'origine purement déterminée par un bâti néoclassique des environs de 1860, décliné principalement en maisons bourgeoises, avec çà et là quelques larges hôtels de maître du même style. Les agrandissements des bâtiments de la firme Solvay et notamment le bâtiment de bureau à la fin de la rue ont largement dégradé cette physionomie initiale.

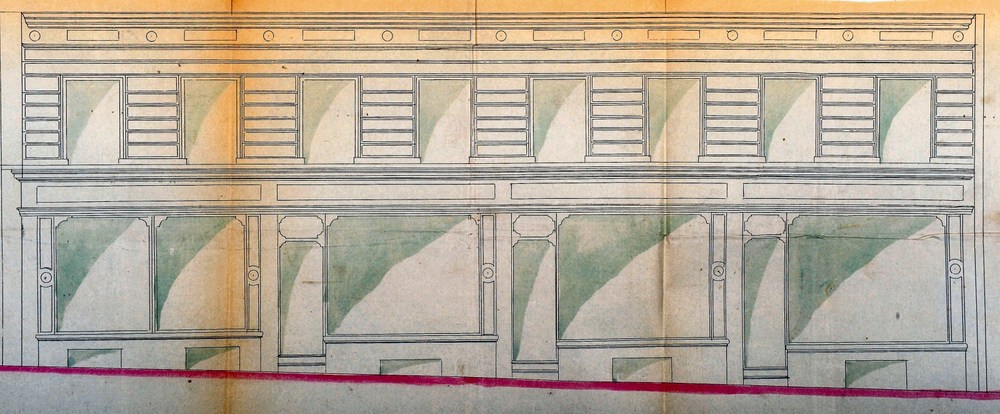

La première partie de la rue, à hauteur du carrefour formé avec la chaussée d'Ixelles, conserve encore ses deux maisons d'angle néoclassiques (voir chaussée d'Ixelles n°83 – rue du Prince Royal n°1-3 et chaussée d'Ixelles n°85 – rue du Prince Royal n°2). Cette physionomie homogène se poursuit le long du côté impair, malgré la destruction des nos13 et 15 (tous deux de 1867). Un peu plus loin, au n°37-41, se trouvait la Confiserie Antoine, active depuis le dernier quart du XIXe siècle jusqu'en 1974 (voir ce numéro). Le côté pair, à l'exception du n°6 (belle maison de rapport isolée, de style néoclassique, avec un étage entresolé, 1873), a presque complètement été absorbé par les bâtiments de la firme Solvay (voir rue du Prince Albert).

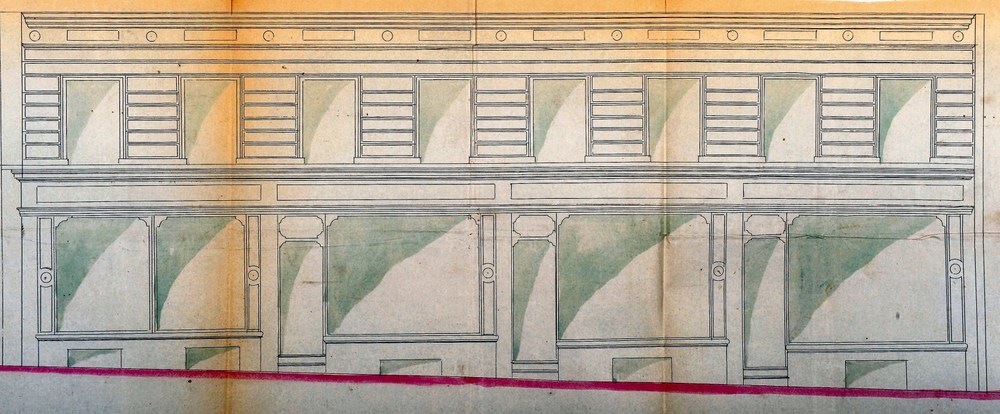

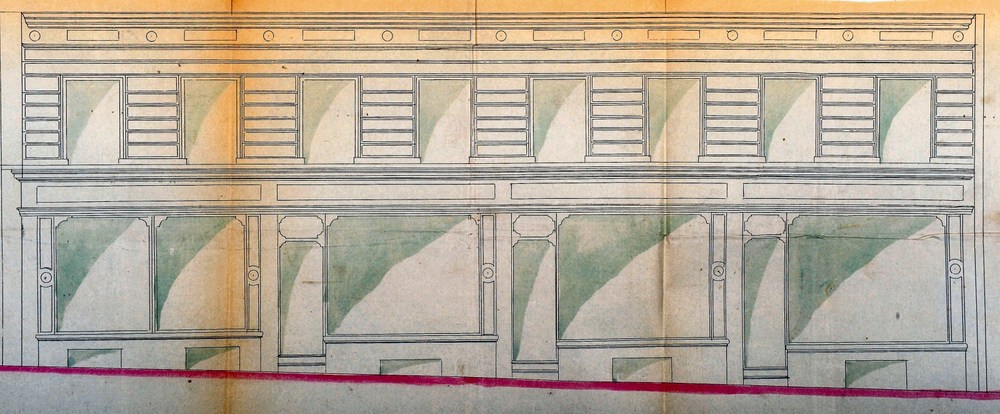

Le deuxième tronçon conserve au n°58 une remarquable maison de rapport, implantée sur une parcelle peu profonde et triangulaire: aujourd'hui fortement rénovée, elle possédait à l'origine trois devantures. Plus loin, à côté de quelques habitations néoclassiques conservées, des maisons bourgeoises furent transformées comme le n°79, de 1868, rénové en style Beaux-Arts (1912), le n°81 (1902), qui conserve ses caractéristiques extérieures, mais qui fut fort transformé à l'intérieur,

Le tronçon légèrement coudé entre la chaussée et la rue Keyenveld est déjà mentionné sur le Plan van Brussel, Hoofdstadt van Brabant de 1729 (anonyme). Ce chemin menait à la maison de campagne d'un certain Moriau (de Wauthier, 1821) et se dénommait alors rue du Champ des Cailloux (de Bouge, 1816). Par la suite, il est probablement dénommé rue de la Pomme ou rue des Pommes. À la naissance de Léopold II en 1835, la rue est renommée, suivant le premier titre du prince, en rue du Duc de Brabant, puis en 1848 selon son deuxième titre, devenant ainsi la rue du Prince Royal (Hainaut, M., Bovy, Ph., p. 18).

La rue est prolongée vers la future avenue Louise suivant l'arrêté royal du 28.05.1846. Sa première partie est rectifiée et élargie selon l'arrêté royal du 26.04.1861.

La rue est à l'origine purement déterminée par un bâti néoclassique des environs de 1860, décliné principalement en maisons bourgeoises, avec çà et là quelques larges hôtels de maître du même style. Les agrandissements des bâtiments de la firme Solvay et notamment le bâtiment de bureau à la fin de la rue ont largement dégradé cette physionomie initiale.

La première partie de la rue, à hauteur du carrefour formé avec la chaussée d'Ixelles, conserve encore ses deux maisons d'angle néoclassiques (voir chaussée d'Ixelles n°83 – rue du Prince Royal n°1-3 et chaussée d'Ixelles n°85 – rue du Prince Royal n°2). Cette physionomie homogène se poursuit le long du côté impair, malgré la destruction des nos13 et 15 (tous deux de 1867). Un peu plus loin, au n°37-41, se trouvait la Confiserie Antoine, active depuis le dernier quart du XIXe siècle jusqu'en 1974 (voir ce numéro). Le côté pair, à l'exception du n°6 (belle maison de rapport isolée, de style néoclassique, avec un étage entresolé, 1873), a presque complètement été absorbé par les bâtiments de la firme Solvay (voir rue du Prince Albert).

Le deuxième tronçon conserve au n°58 une remarquable maison de rapport, implantée sur une parcelle peu profonde et triangulaire: aujourd'hui fortement rénovée, elle possédait à l'origine trois devantures. Plus loin, à côté de quelques habitations néoclassiques conservées, des maisons bourgeoises furent transformées comme le n°79, de 1868, rénové en style Beaux-Arts (1912), le n°81 (1902), qui conserve ses caractéristiques extérieures, mais qui fut fort transformé à l'intérieur,

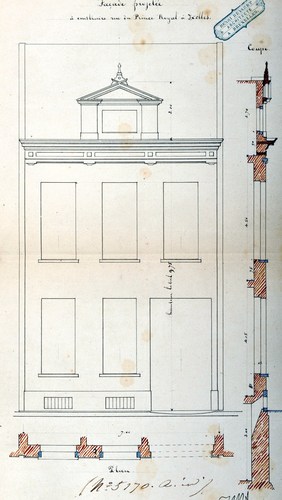

ou encore le n°83, conçu par l'architecte Henri Beyaert et complètement transformé par l'architecte Viérin en 1932.

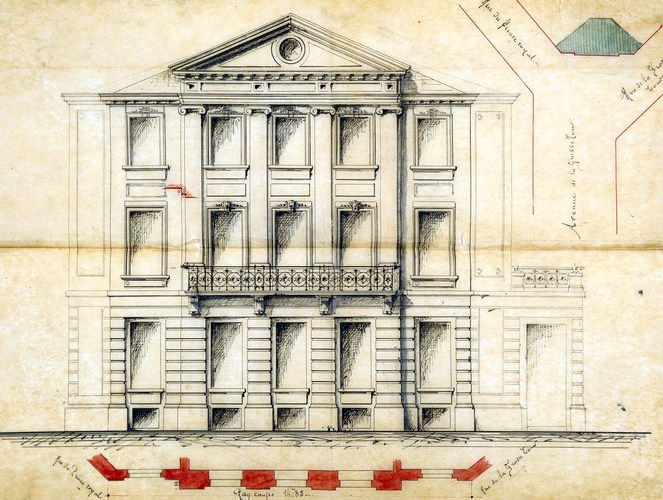

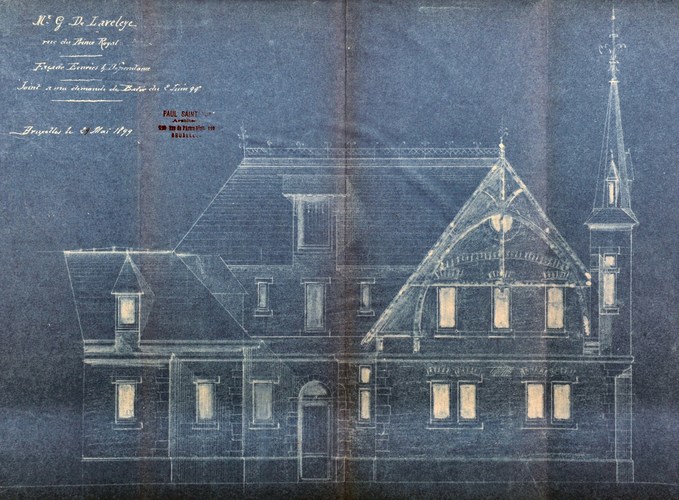

L'hôtel de maître adjacent, de 1864 (n°85) est complètement méconnaissable depuis 1959, année où ses écuries/remises conçues par l'architecte Paul Saintenoy en 1899 furent détruites. D'autres maisons furent également rénovées sans conscience aucune, comme les nos91 et 93, un ensemble de deux maisons néoclassiques de composition symétrique, de 1862, qui furent amputées de leur décor stuqué. De l'autre côté de la rue, deux beaux hôtels de maître néoclassiques, de 1861 et 1856, furent remplacés par le n°96-102, anciens bureaux du Service fédéral de Sécurité sociale (architectes Jacques et Yvan Obozinsky, 1954-56). De la même manière, un immeuble de bureau au n°108 de la rue du Prince Royal, au n°20 de la Place Stéphanie et au n°2 de la rue de la Grosse Tour, remplace un ensemble de trois bâtiments néoclassiques de 1872, celui de la place Stéphanie caractérisé par un beau décor, avec bossages continus au rez-de-chaussée et pilastres monumentaux aux étages sous un grand fronton.

Sources

Archives

ACI/TP Historique des rues (1925).

ACI/TP 257.

ACI/Urb. 6: 257-6; 13: 257-13; 15: 257-15; 58: 257-58; 79: 257-79; 81: 257-81; 83: 257-83; 85: 257-85; 91, 93: 257-91-93; 96-102: 257-96-102; Place Stéphanie 20: 283-20; Rue de la Grosse Tour 2: 157-2; Rue du Prince Royal 108: 257-108.

Ouvrages

HAINAUT, M., BOVY, Ph., Porte de Namur, Commune d'Ixelles, Bruxelles, 2000 (À la découverte de l'histoire d'Ixelles, 7), pp. 18-20.

LE ROY, P., Monographie de la commune d'Ixelles, Imprimerie Générale, Bruxelles, 1885.

ACI/TP Historique des rues (1925).

ACI/TP 257.

ACI/Urb. 6: 257-6; 13: 257-13; 15: 257-15; 58: 257-58; 79: 257-79; 81: 257-81; 83: 257-83; 85: 257-85; 91, 93: 257-91-93; 96-102: 257-96-102; Place Stéphanie 20: 283-20; Rue de la Grosse Tour 2: 157-2; Rue du Prince Royal 108: 257-108.

Ouvrages

HAINAUT, M., BOVY, Ph., Porte de Namur, Commune d'Ixelles, Bruxelles, 2000 (À la découverte de l'histoire d'Ixelles, 7), pp. 18-20.

LE ROY, P., Monographie de la commune d'Ixelles, Imprimerie Générale, Bruxelles, 1885.

Périodiques

DELABY, E., «Les personnalité inhummées au cimetière d'Ixelles», Mémoire d'Ixelles, 20, 1985, s.p.

«Immeuble rue Prince Royal», Le Document, 8, 1934, p. 112.

Cartes / plans

DE BOUGE, Plan topographique de la Ville de Bruxelles et de ses faubourgs, publié pour 1816, Bruxelles, 1816.

DE WAUTHIER, G., Carte manuscrite de Wauthier, Bruxelles et ses environs en 1821, Bruxelles, 1821.