Voir les biens de ce lieu repris à l'inventaire

Le square est ouvert suivant le plan d'aménagement du quartier Nord-Est, dessiné par l'architecte Gédéon Bordiau et approuvé par l'arrêté royal du 20.12.1875.

La partie ouest du square est établie sur l'assiette d'une partie de l'ancienne chaussée d'Etterbeek. Cette dernière est à l'origine un chemin de terre épousant le tracé sinueux de la vallée du Maelbeek, entre Etterbeek et Saint-Josse-ten-Noode. Destiné à l'usage particulier des moulins domaniaux (Bulletin communal, 1861, t. I, p. 163), il longe différents plans d'eau, dont le grand étang de Saint-Josse ou Hoeyvyver, sur sa partie occidentale.

En 1721, les habitants des hameaux de Saint-Josse et d'Etterbeek proposent de contribuer à la transformation du chemin en route pavée. La chaussée d'Etterbeek est ainsi créée quatre ans plus tard (Bulletin communal, 1861, t. I, p. 161). Son tracé est rectifié et plusieurs étangs sont comblés (DELIENS, P., 1982, p. 34). Au cours du temps, l'artère accueille de modestes constructions. S'étendant sur sept hectares (HEYMANS, V., 1995, p. 2), le grand étang et ses abords forment un lieu de promenade champêtre, agrémenté d'estaminets.

Sur son plan du quartier, Bordiau scinde la chaussée d'Etterbeek en différents tronçons, portant respectivement les noms de rue de la Pacification, square Marie-Louise et avenue Livingstone. Il réduit le plan d'eau à un hectare et demi (Bulletin communal,1875, t. I, pp. 190-198), qu'il circonscrit dans le square. Ce petit étang récolte l'eau descendant en cascade des bassins des artères situées en amont.

Des vues cavalières du projet montrent un square de caractère éminemment pittoresque, qui contraste avec celui, classique, du square Ambiorix. Les abords de l'étang sont aménagés à la manière romantique des jardins anglais, en chemins sinueux menant à un îlot artificiel en rocailles.

Du milieu de l'étang jaillit une gerbe d'eau tandis que sur la berge orientale, vers l'avenue Palmerston, est prévu un édicule aux allures d'arc de triomphe, d'où dévalent trois cascades.

L'aménagement de l'étang dure jusqu'à la fin des années 1880. Si le projet d'îlot est abandonné, la gerbe d'eau central est maintenue, s'élevant depuis un petit amas de rocailles. L'édicule est remplacé par une grotte artificielle en ciment armé au travers de laquelle coule une cascade. Cette construction est réalisée en 1886 par l'entrepreneur Blaton.

Les abords de l'étang sont agrémentés de pelouses, parterres, buissons et arbres, au milieu desquels court un sentier. La forme en rognon du plan d'eau se révèle plus paysagère que le rectangle à angles arrondis prévu au projet. En 1887, l'étang est empoissonné (VANDENBREEDEN, J., et al., 1999, p. 24).

À l'origine devait s'étendre, au nord du square Marie-Louise, un vaste îlot délimité par la rue Philippe le Bon prolongée, la future rue des Éburons, ainsi que la rue du Cardinal. Le square devait être relié à la rue de la Pacification par la rue Gutenberg. Afin de permettre une circulation plus aisée du tramway à vapeur à cet endroit (Bulletin communal, 1891, t. I, pp. 344-346), l'îlot prévu est amputé de sa partie ouest, aménagée en un square, qui reprend le nom de Gutenberg et dont la création est approuvée par arrêté du Collège de la Ville du 06.04.1891 (Bulletin communal, 1891, t. I, p. 480). Suivant le même arrêté, les angles droits qui devaient raccorder le square Marie-Louise à l'avenue Palmerston sont remplacés par des angles obtus, « de façon à donner un meilleur débouché à ces voies publiques » (Bulletin communal, 1891, t. I, p. 480).

![Vue du square Marie Louise vers la rue Ortelius, avec en avant-plan la statue [i]La Cigale[/i] d’Émile Namur (Collection de Dexia Banque, s.d.).](/medias/500/streets/10005075_W04.jpg)

Trois sculptures on été placées sur le pourtour de l'étang : La Cigale du sculpteur Émile Namur en 1906, suivie, dans les années 1930, de Naissance d'une Nation de Marius Vos et du Lieutenant-général Bernheim par le sculpteur Edmond de Valeriola (voir notices). Des bancs prennent également place le long du sentier. En bois sur pieds métalliques de modèle « rustique renforcé », ils sont installés au début des années 1900 (AVB/TP 4190).

Comme pour les autres squares, le plan de Bordiau impose une zone de recul de cinq mètres sur l'alignement, destinée à l'aménagement de jardinets. Celle-ci doit être bordée d'un certain type de grille, dont le dessin peut cependant n'« être suivi que dans ses lignes générales » (AVB/TP 459).

L'objectif de la prescription est, comme l'exprime Bordiau en 1890, de « permettre d'établir des avant-corps, tourelles, loggias etc. qui ont pour but d'enlever l'aspect caserne de beaucoup de maisons à Bruxelles. Ces avant-corps nécessitant des emprises sur la voie publique n'offrent aucun inconvénient avec les jardinets et donnent aux squares un aspect pittoresque et artistique absolument nécessaire » (AVB/TP 16298).

Au square Marie-Louise, si des travées en saillie sont acceptées (voir nos 69, 70, 75, 77), le placement d'un balcon au rez-de-chaussée sera accordé à certains demandeurs (voir nos 67 et 68) mais refusé à d'autres (voir no 48).

Une grande partie des habitations originelles a malheureusement dû céder la place à d'imposants immeubles à appartements, conçus pour la plupart des années 1950 à 1970. Dans les deux premiers tronçons, entre l'avenue Livingstone et le square Gutenberg, seules les deux premières maisons subsistent aujourd'hui. Aucune n'a survécu entre le square Gutenberg et la rue du Cardinal. Le tronçon allant de cette dernière à l'avenue Palmerston est, quant à lui, encadré par deux hauts immeubles. Les habitations y étaient pour la plupart dotées de dépendances à front de la rue des Éburons, souvent transformées aujourd'hui. Il en va de même pour l'enfilade entre l'avenue Palmerston et la rue du Taciturne, relativement épargnée, dont les bâtiments arrière donnent sur la rue Boduognat. Le dernier tronçon a, lui, fait l'objet d'un classement le 16.09.1985.

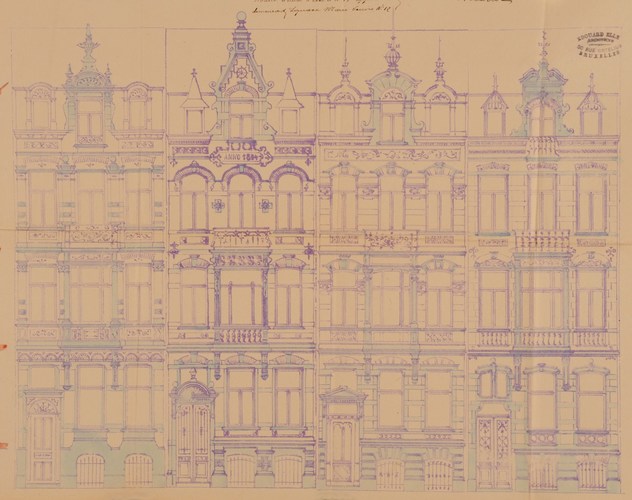

![Square Marie-Louise, dernier tronçon, compris entre la rue du Taciturne et l’avenue Livingstone ([i]L’Émulation[/i], 1901, pl. 31).](/medias/500/streets/10005075_W07.jpg)

Les angles du square avaient reçu un traitement soigné. Parmi les immeubles d'angle démolis, on note les nos 28, 29 et 30, conçus en 1898 en ensemble avec les nos 34, 35 et 36 du square Gutenberg, ce dernier agrémenté d'une tourelle d'angle. Seul un numéro subsiste aujourd'hui (voir no 34 square Gutenberg). Le no 34-35 du square (1967), à l'angle de la rue du Cardinal, a quant à lui pris la place de trois belles maisons de maître de style éclectique, conçues en 1896 pour l'entrepreneur Joseph Maeck.

![Square Marie-Louise, tronçon compris entre le square Gutenberg et la rue du Cardinal ([i]L’Émulation[/i], 1901, pl. 29-30).](/medias/500/streets/10005075_W05.jpg)

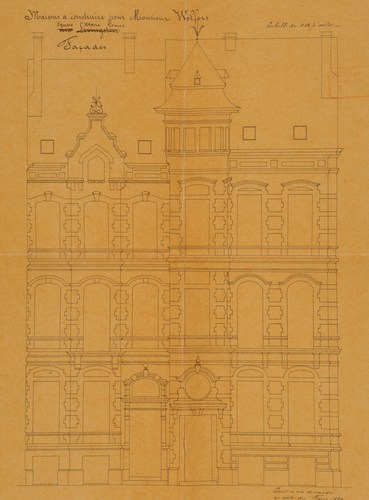

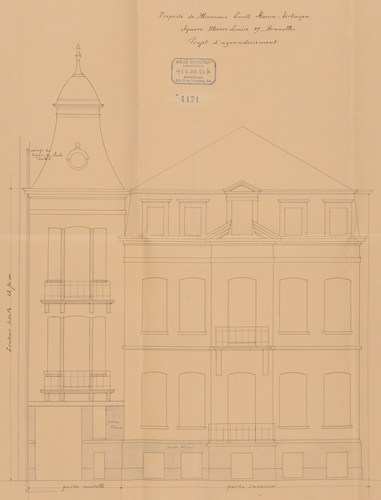

Au no 4 se dressait, avant la construction de l'immeuble actuel (no 4-5, architecte E. Brioen, 1961-1963), la demeure familiale de la famille Wolfers. Elle est conçue en 1890 en ensemble avec le no 5, par l'architecte Oscar François, pour l'industriel Gustave Wolfers, frère de Louis Wolfers, fondateur de la célèbre maison d'orfèvrerie.

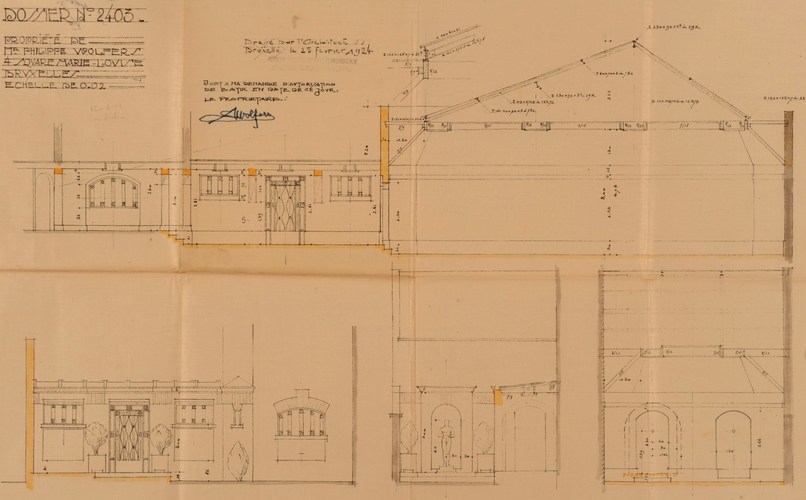

L'habitation est dotée d'un atelier arrière dans lequel travaille Philippe, le fils de Louis. Le 02.08.1901, Gustave introduit une demande pour aménager une mansarde en bureau. Les plans portent le cachet de l'architecte Paul Hankar, qui est cependant déjà décédé à cette date (VANDENBREEDEN, J., et al., 1999, p. 13). En 1924, Philippe Wolfers fait construire, par l'architecte Jean Hendrickx, un atelier de statuaire au fond de la propriété, relié à la maison par une galerie.

Le no 5, situé à la jonction entre l'alignement de l'avenue Livingstone et celui du square Marie-Louise, présentait une façade en retrait par rapport à celle du no 4, à laquelle elle était reliée par une tourelle d'entrée en avant-corps. Cette dernière formait une transition habile entre les zones avec et sans jardinet avant, qui se retrouve transposée dans la façade de l'immeuble actuel, animée de ressauts successifs reliés par des balcons courbes.

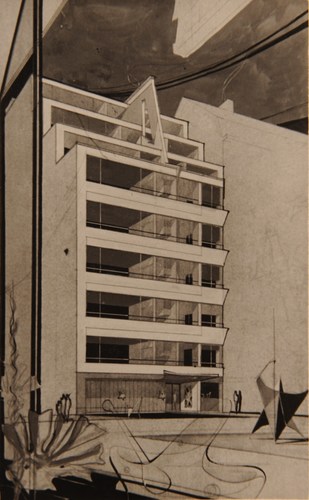

Par ailleurs, Max Wolfers, le frère de Philippe, fait construire une autre maison en 1893, au no 49, toujours par l'architecte Oscar François. De cinq travées et deux niveaux, elle est complétée d'une large travée sous dôme, conçue en 1902 par l'architecte Jules Brunfaut. L'ensemble est remplacé par l'ancienne Maison de la Chimie, un immeuble de bureaux de six étages (architecte Robert Thery, 1960), conçu pour la Fédération des Industries chimiques de Belgique. Il abrite aujourd'hui la représentation permanente de la république de Bulgarie auprès de l'Union européenne.

Certains architectes ont conçu plusieurs maisons sur le square, dont Édouard Elle, qui signe en 1894 un bel ensemble de quatre habitations éclectiques aux nos 18 à 21, démolies au début des années 1970, mais également Henri Van Massenhove (voir nos 42, 43, 47, 73).

Plusieurs maisons de ce dernier ont été démolies, dont les nos 31 à 34 (1895) ainsi que 50 et 51 (1895). Félix Mommen en a commandité cinq à l'architecte, à savoir les nos 42 et 43 (voir ces numéros) ainsi que les nos 31 à 33. Spécialisé dans la confection de fournitures destinées aux artistes, Mommen fait bâtir par le même architecte, en 1894, un bâtiment abritant des ateliers pour artistes à Saint-Josse-ten-Noode (voir no 37-37a rue de la Charité).

Au no 58, Van Massenhove conçoit en outre en 1892, l'Institut chirurgical de Bruxelles qui, bien que modifié à plusieurs reprises, dresse encore sur le square son imposante silhouette à pignons (voir no 58-61).

Parmi les immeubles à appartements du square, un seul fait preuve de qualité architecturale. Il s'agit du premier, bâti en 1924 pour la Société belge immobilière (voir no 8). À sa gauche, au no 6-7, se dresse un banal immeuble de l'architecte Romain De Poorter, dont seul l'avant-projet de 1956 témoigne d'une certaine recherche, teintée de style 58.

Le square Marie-Louise forme, avec les squares Ambiorix et Marguerite ainsi que l'avenue Palmerston, un ensemble classé comme site depuis le 14.07.1994.

Sources

AVB/TP 71655 (1883), 459 (1886), 16298 (1890), 4190 (1904) ; 4 : 28170 (1924) ; 4-5 : 16298 (1890-1917), 81962 (1961-1963) ; 6-7 : 71614 (1956) ; 18 à 21 : 16308 (1894) ; 28 à 30 : 12003 (1898) ; 31 à 33 : 16311 (1895) ; 34 : 16312 (1895) ; 34-35 : 16313 (1896), 81499 (1967) ; 49 : 16324 (1893), 16323 (1902), 72972 (1960) ; 50, 51 : 16325 (1895).

AVB/Bulletin communal de Bruxelles, 1861, t. I, pp. 161-163 ; 1877, t. I, p. 316 ; 1891, t. I, pp. 344-346, 480.

AVB/PP 953-954 (1875), 956-957 (1879).

Ouvrages

BERNAERTS, A., KERVYN DE MARCKE TEN DRIESSCHE, R., Les noms de rues à Bruxelles, éd. De Visscher, Bruxelles, 1951, p. 149.

DELIENS, P., Rond-Point Schuman. Histoire du quartier Nord-Est à Bruxelles, d'Ambiorix à nos jours, Paul Deliens éd., Bruxelles, 1982, p. 34.

HEYMANS, V., Le quartier des Squares. Marguerite, Ambiorix, Marie-Louise, Gutenberg, coll. Bruxelles, Ville d'Art et d'Histoire, 13, Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Service des Monuments et des Sites, Bruxelles, 1995, p. 2.

Région de Bruxelles-Capitale. Monuments et Sites protégés, Mardaga, Sprimont, 1999, p. 229.

VANDENBREEDEN, J., VAN SANTVOORT, L., DE THAILLE, P., et al., Encyclopédie de l'Art nouveau. Tome premier. Le quartier Nord-Est à Bruxelles, CIDEP, Bruxelles, 1999, pp. 13, 24.